Não há produtos no carrinho.

O futuro que (não) virá

Por José Luís Ferraro – Doutor em Educação, Bolsista Produtividade do CNPq e Professor Universitário. Em 2022, com a derrota do Bolsonarismo nas urnas, vislumbrar

Varlei Couto

Doutorando em História – UNICAMP

Cena I. Fornalha

Bahia, idos de 1500. Fernão Cabral, influente dono de engenho da região, manda seus feitores meterem na boca da fornalha de seu engenho uma escrava da terra, cristã, de nome Isabel. O motivo dessa brutalidade horrenda foi justificado por várias pessoas que durante a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, entre 1591-1593, foram até a mesa inquisitorial para denunciar tamanha violência. Em uma dessas denunciações, ocorrida no dia 2 de agosto de 1591, lê-se:

“Em casa de Fernão Cabral em uma fornalha de seu engenho fora botada atada em um pau uma negra cristã do gentio desta terra e se queimara e morrera no fogo e se dizia que Fernão Cabral a mandara botar por descobrir a sua mulher alguma coisa que dele sabia.

Pelo que consta na documentação do Santo Ofício, quando foi lançada à fornalha, Isabel estava grávida. Em desespero, “chamou por Deus e por Nossa Senhora e por todos os Anjos e santos do paraíso que lhe acodissem”. Queimando, “chamou pelos fiéis e gente do engenho que lhe valesse”. Não adiantou. Então, “por ver que ninguém lhe acodia, porque todos os da fazenda com medo do dito Fernão Cabral não ousavam acodir, disse a dita escrava que pois nem Deus nem os Santos, nem os cristãos lhe acodiam lhe valessem os diabos do Inferno e assim se queimou a dita escrava”. Isabel se desfez em cinza.

Cena II. Pelourinho

Rio de Janeiro, século XIX. Jean-Baptiste Debret, artista francês que viveu no Brasil entre 1816 e 1831, produziu várias telas sobre a corte de dom João em terras brasileiras, a fim de construir a imagem de uma monarquia que se mostrava estável diante das instabilidades europeias.

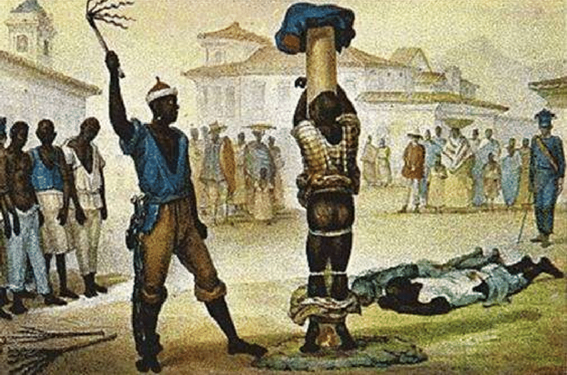

A vida social no Rio de Janeiro acontecia nas ruas, praias e varandas. Debret registrou os detalhes pequenos, as conversas e até mesmo os momentos da alimentação. Em meio a tais cenas, a presença dos escravizados foram uma constante. Na grande maioria, e nas mais diferentes situações, foram pintados ao sol, na confluência das ruas, como se naturalmente fizessem parte da paisagem paradisíaca das cidades e das matas. O artista retratou, dentre outras coisas, as diversas formas de tortura praticadas contra os africanos, desde o desembarque no porto do Rio de Janeiro até os açoites nos pelourinhos. Dentre suas inúmeras telas destaco a que se segue, intitulada “Castigo de escravo que se pratica nas praças públicas”, retirada do livro Debret e o Brasil:

O próprio Debret explica a cena:

“Embora o Brasil seja seguramente a parte do Novo Mundo onde o negro é tratado com mais humanidade, a necessidade de manter no trabalho uma numerosa população de escravos forçou a legislação portuguesa a incluir em seu código penal a punição do açoite, aplicável a todo escravo negro culpado de uma falta grave contra seu dono, tal qual a deserção, furto doméstico, ferimentos recebidos em uma rixa, etc. (…) O dono requer a aplicação da lei, que lhe concede o direito de determinar, segundo a natureza do delito, o número de chibatadas que exige, de cinquenta até duzentas. (…) Assim, quase todo dia, entre nove e dez horas da manhã, vê-se sair a fila de negros a serem punidos, amarrados dois a dois pelos braços, conduzidos sob escolta da guarda da polícia até o local designado para a execução. (…)Tão logo desamarrado do pelourinho, o negro fustigado é deitado de bruços no chão, a fim de não provocar derramamento de sangue e seu ferimento é escondido sob a fralda da camisa”.

Cena III. Camburão

Sergipe, maio de 2022. Genivaldo de Jesus Santos, após ser abordado por policiais rodoviários federais, em Umbaúba, foi imobilizado e lançado ao porta-malas da viatura. De acordo com seu sobrinho, em depoimento ao site G1, um tipo de gás foi lançado dentro da viatura. Em vídeos gravados pelos que presenciaram o ato, é possível ouvir e ver Genivaldo gritando por socorro, preso no interior da viatura, tomada por fumaça, transformada em câmara de gás. Horror.

****

Ocorridas em momentos distintos da história do Brasil, não é difícil encontrar o que essas três cenas, três espetáculos de terror e de horror, têm em comum. Tais cenas, de forma escancarada, desmentem o mito de um Brasil considerado paraíso nos trópicos, mito esse construído desde o século XVI, seja pelos cronistas e viajantes que por aqui passaram, seja pelos artistas europeus, a exemplo de Debret, seja ainda pelos intelectuais brasileiros, como Gilberto Freyre, que na década de 1930, reafirmou o mito da democracia racial no Brasil.

Ora, o Brasil não cansa de reatualizar suas fornalhas. Nossos crematórios continuam sendo múltiplos. Somos o país dos fornos, das grades. Somos o país de covas clandestinas, signos da interrupção brutal da existência. Entretanto, se muitas de nossas covas são clandestinas, nossos espetáculos de horror e do terror são explícitos, feitos na cristalinidade do sol, cujas três cenas que abrem este texto são bastante elucidativas.

Entre nós, o medo tem desatualizado a esperança, corrompendo os sonhos, interrompendo estradas. Entre nós, tem imperado a facilidade de ficar pelo caminho, na incapacidade de dobramos a próxima curva ou de virarmos a esquina que se segue. Temos dado game over às despedidas, ao último olhar, justamente porque, no país que transformou a violência em política de estado, é impossível olhar para trás e ter tempo hábil para entender que acabou. Somos o país que inverte a lógica das horas, atropelando o tempo.

“O mundo é isso. Um montão de gente. Um mar de fogueirinhas”, escreveu Eduardo Galeano, em O livro dos abraços. Quando olhamos para o Brasil, esta proposição carece de ser reatualizada. Eu me arrisco: o Brasil é isso. Um montão de gente. Um mar de fogueirinhas, cujas muitas delas tem se transformado em cinzas, fagulhas de brasas que não resistiram ao poder incandescente dos ventos das inúmeras brutalidades que nos conformam enquanto país.

Enquanto população, temos sido reduzidos em labaredas reluzentes nas fornalhas de um estado, cuja governamentalidade (e não governabilidade) –, termo cunhado pelo filósofo Michel Foucault para definir as artes de governar – transformou o racismo numa tecnologia política de Estado. Em nome da segurança e da gerência política da vida, produz-se e alimenta-se a morte. Em nome da população, banalizam-se direitos básicos e fundamentais à própria vida. É a biopolítica se convertendo em tanatopolítica, numa gestão forçada da “vida” no interior da cartografia estatal.

Talvez o leitor menos familiarizado com essa discussão possa estranhar os termos. Governamentalidade, biopolítica, tanatopolítica. Na modernidade, ao ser acoplado à gestão política da vida, o racismo atua como baliza para decidir quem merece ou não viver. A este respeito, é importante atentarmo-nos ao que nos explicou Michel Foucault:

Pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver à morte. (…) Agora é sobre a vida e ao longo de todo o seu desenrolar que o poder estabelece seus pontos de fixação; a morte é o limite, o momento que lhe escapa; ela se torna o ponto mais secreto da existência, o mais privado.

A partir do momento em que o Estado passou-se a ocupar da saúde das pessoas em nome, por exemplo, do bem-estar da população, o direito de “fazer morrer e deixar viver” abriu caminho e deu lugar à biopolítica. Então, em nome daqueles que “devem viver”, define-se quem “deve morrer”.

Não lancei mão de três cenas de horror que conformam a história brasileira, a fim de mostrar que a nós não caberia mais nada além de nos curvarmos ao medo e à descrença.

Brasil: o que estamos fazendo de nós mesmos?, pergunta que dá título a este texto, é uma provocação, um convite ao deslocamento, ao agito, ao grito, na direção mesma daquilo que nos convoca Georges Didi-Huberman, em seu livro Cascas. Para o filósofo e historiador da arte, “para saber desconfiar do que vemos, devemos saber mais, ver, apesar de tudo”. Apesar de Isabel e de tantos africanos escravizados e ceifados em nosso país, apesar de Genivaldo, reatualização máxima de nossos circuitos de pavor e espetáculos de horror, apesar de tudo, e por conta de tudo isso, é urgente narrarmos a história do Brasil a contrapelo, revirando mitos, desconstruindo certezas, ceifando verdades.

Numa de suas frases incontestes, Michel Foucault nos ensinou que onde há poder, há resistências. Rememorar a execução de Isabel, mas também de Marielle Franco ou de Genivaldo, para não esquecer que eles estarão sempre aqui, no presente, germinando em nós a beleza do acreditar que resistir é derramar-se pelas frestas, escorrer entre as trincas de um estado que não demora em definir seus corpos matáveis.

Recontar a história do Brasil a contrapelo a fim de lembrar os sujeitos que embaralharam a ordem, gente de fogo louco que bailou com vento, driblando o colonialismo e a violência da escravidão, como a africana Rosa Egipcíaca, que se dizia possuída pelo demônio, desafiando a elite mineira em pleno século XIX. Gente de fogo sereno, como a escravizada Caetana, que no vale do Paraíba, também no século XIX, ousou dizer não ao casamento, ameaçando e enchendo o ar de chispas do patriarcado cafeicultor daqueles tempos.

Histórias, múltiplas histórias. Histórias a contrapelo do que é considerado oficial na memória do país. Histórias que incendeiam, já que capazes de tacarem fogo nas tradições inventadas. Contar a história do Brasil a contrapelo para não reduzir a memória da barbárie – daquelas e daqueles que caíram nas fornalhas do paraíso – em meros símbolos espetaculares de nossa cultura histórica.

Como afirma Didi-Huberman, “a memória não requer apenas nossa capacidade de fornecer lembranças circunstanciadas”. O que ela exige de nós é coragem. Coragem para levantar a poeira dos que se perderam, revirar os escombros, turvar o ar para que as chamas da história consigam romper a película do esquecimento e do memoricídio.

Referências

BANDEIRA, Julio; LAGO, Pedro Corrêa. Debret e o Brasil: obra completa, 1816-1831. Rio de Janeiro: Capivara, 2017, p. 266.

DIDI-Huberman, Georges. Cascas. São Paulo: Editora 34, 2017.

Michel Foucault. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2011, p. 129.

Segurança, território e população. São Paulo: Martins Fontes, 2008.Primeira Visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. Denunciações da Bahia – 1591-1593. Introdução de Capistrano de Abreu. São Paulo, Paulo Prado, 1925, p. 126.

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2022/05/25/homem-morre-apos-abordagem-de-policiais-rodoviarios-federais-em-umbauba.ghtml. Acesso em 05/06/2022.

Por José Luís Ferraro – Doutor em Educação, Bolsista Produtividade do CNPq e Professor Universitário. Em 2022, com a derrota do Bolsonarismo nas urnas, vislumbrar

Por Tony Hara** Estranho o destino daquele pedaço do mundo que chamamos Europa. No final da Idade Média, o rebanho pastoreado pelos padres se desgarra

Por Pedro Paulo Abreu Funari¹ Ensino de História e Educação patrimonial são temas da mais alta relevância e atualidade (FUNARI & FUNARI; 2008). Vivenciamos uma